データ戦略クリエイティブ 第3回

2025.08.13

SalesPlus代表取締役社長 CEO 大浦芳久

小売店のPOSデータを活用するデータ戦略クリエイティブとは? 第3回「広告企画戦略にはマストな分析『MST分析』のM(メジャー)について」

「データ戦略クリエイティブ」はSalesPlusの持つ特徴的なソリューションのひとつです。

複数回に渡りSalesPlusのCEO大浦がその要点を解説します。

MST分析について、前回の続きです。

広告企画戦略にはマストな分析。それが「MST(マスト)分析」です。

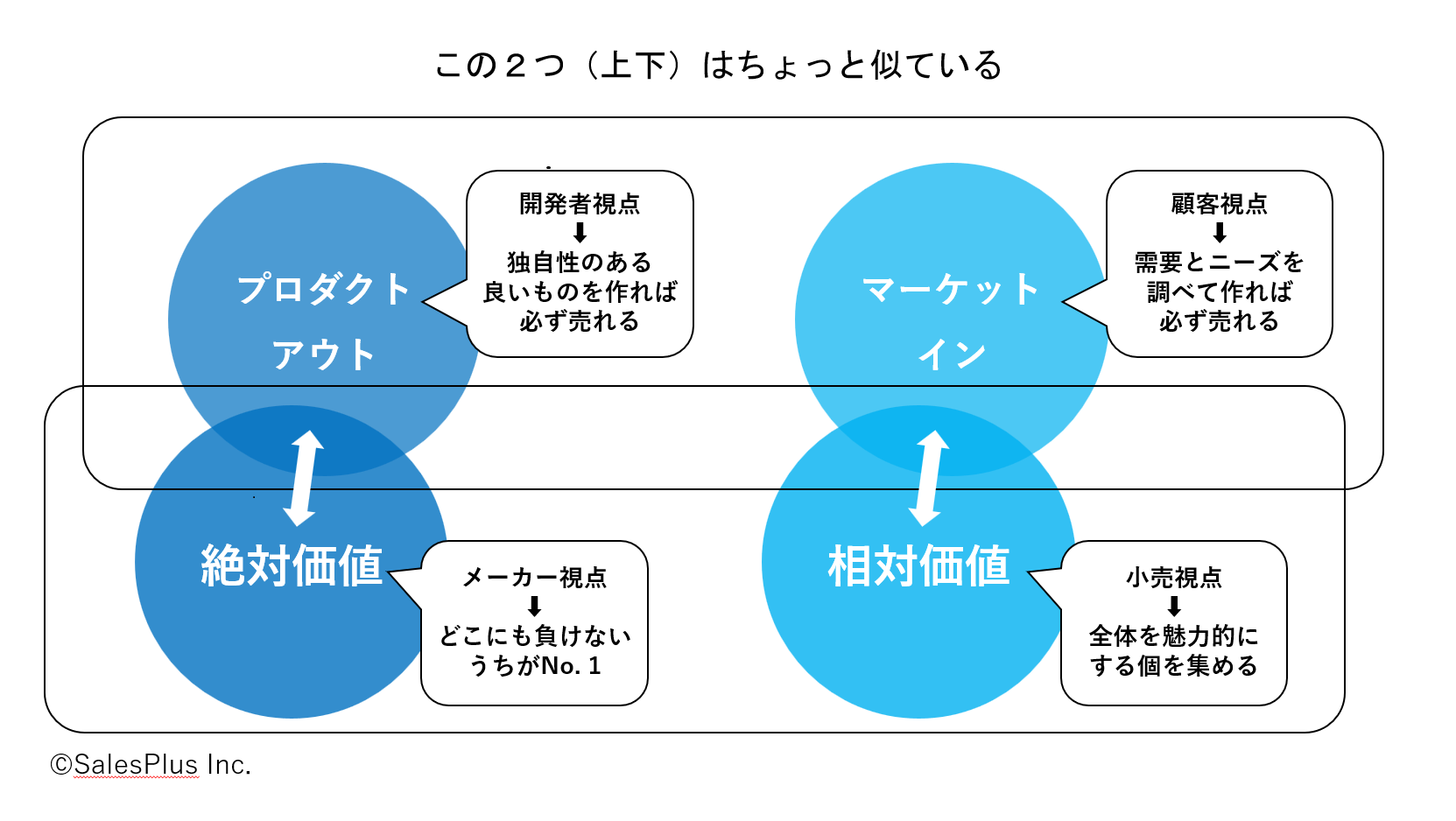

まず、今の広告は「絶対価値」ではなく「相対価値」で作るべき、というのが重要なポイントです。

マス広告の時代は、多くが「絶対価値」で作られていました。

「プロダクトアウト」「マーケットイン」という言葉を聞いたことのある方もいらっしゃると思います。

開発者が独自視点でモノを作って、それが今までにないすごいものだったらバーっと売れるというのが「プロダクトアウト」、言い換えると「絶対価値」です。

昔のメーカーはこの視点で商品を作っていました。

「マーケットイン」というのは、コモディティ商品でよくあるのですが、客観的に見たら、似たような商品ばかりで、どれもそこそこ品質がいいよねとなってくると、細かく需要とニーズを調べて、差別化ポイントを作る、つまり「相対価値」で作ります。

実は相対価値は小売企業の視点にも近いです。小売は本来、自分のところでモノを作っていないので、いろんなモノを並べて、個の商品を引き立たせ、かつ、カテゴリ全体が伸びていくことを理想とします。何か1商品だけに肩入れしません。

相対的に、どの商品がお客様のニーズを満たすか、カテゴリ全体をどうよく見せるかを考えますので、相対価値の視点と言えます。これはカテゴリマネジメントと言います。

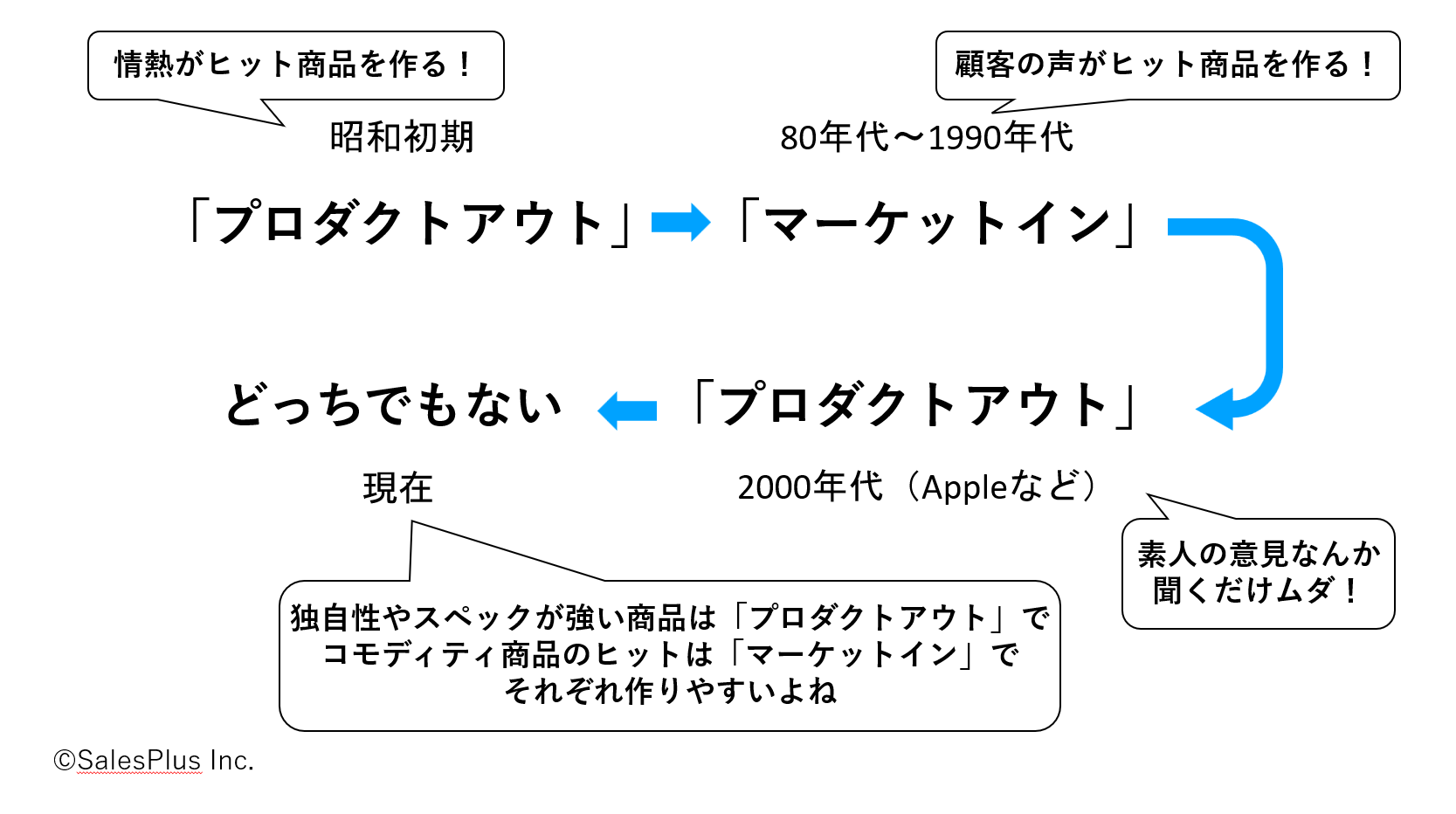

1970年代まではプロダクトアウトの時代でした。

その後、80年代~90年代はマーケットインの時代があって「顧客の声がヒット商品を作る」ということで「もうプロダクトアウトは古い」と言われましたが、実は2000年以降に出てきたAppleが、プロダクトアウトで再び大成功したことで、マーケットインが絶対ではないことがわかります。今では「どっちもアリ」ということになっています。

独自性があって、スペックが強いものはプロダクトアウトでも売れるし、新規性の出しにくいコモディティ商品でヒットを作りたければ、マーケットインの方が売りやすい、ということです。

なぜ、この話をしたかというと、マス広告が強かった時代は「絶対価値」が効いたので、コモディティ商品でもプロダクトアウトで売りやすかった。ネット広告が強い今は「相対価値」が効くので、コモディティ商品ほど相対価値で見ないと売れない。だから今は「相対価値の時代だ」ということが言いたかったのです。

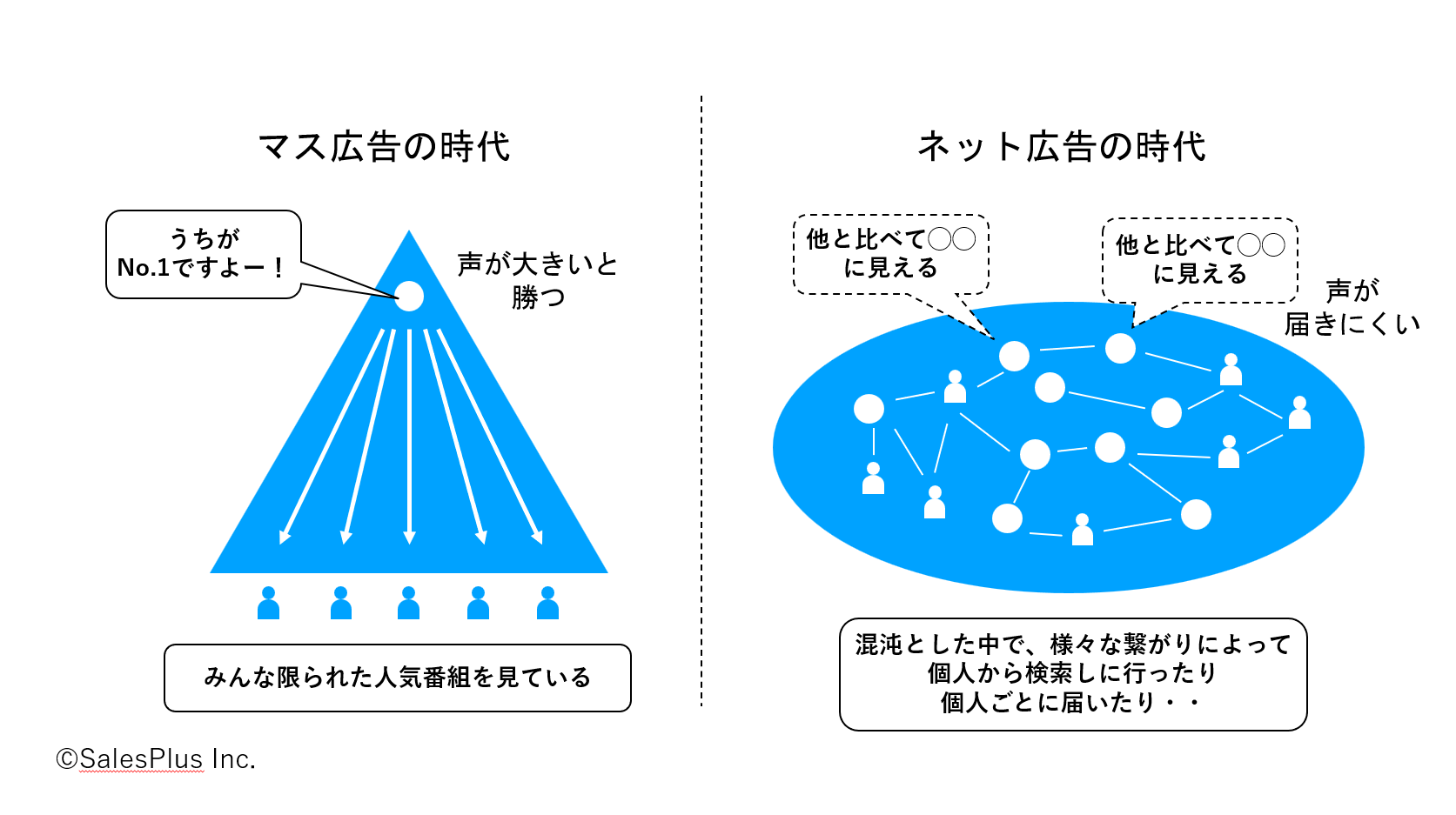

昔の広告は、お金を投じて広告主の声のボリュームを上げると大体売れたのです。

みんながテレビで人気番組を観ていたので、大企業が大量にCMを流せば、大体シェアが取れました。

これはつまり「絶対価値」ですよね。

ネット広告になるとそうはいかなくなります。

もともと無限と言っていいほど広がりのある仮想世界なので、どんなにお金をかけても一律の声は届きにくく、広告投資は希釈されます。ターゲティングができたとしても、その場合、メッセージは出し分けた方がよいので、つまり、一律なメッセージではなくなり、多様なメッセージが溢れます。結果、相対価値を加速させています。

これが今の広告環境です。

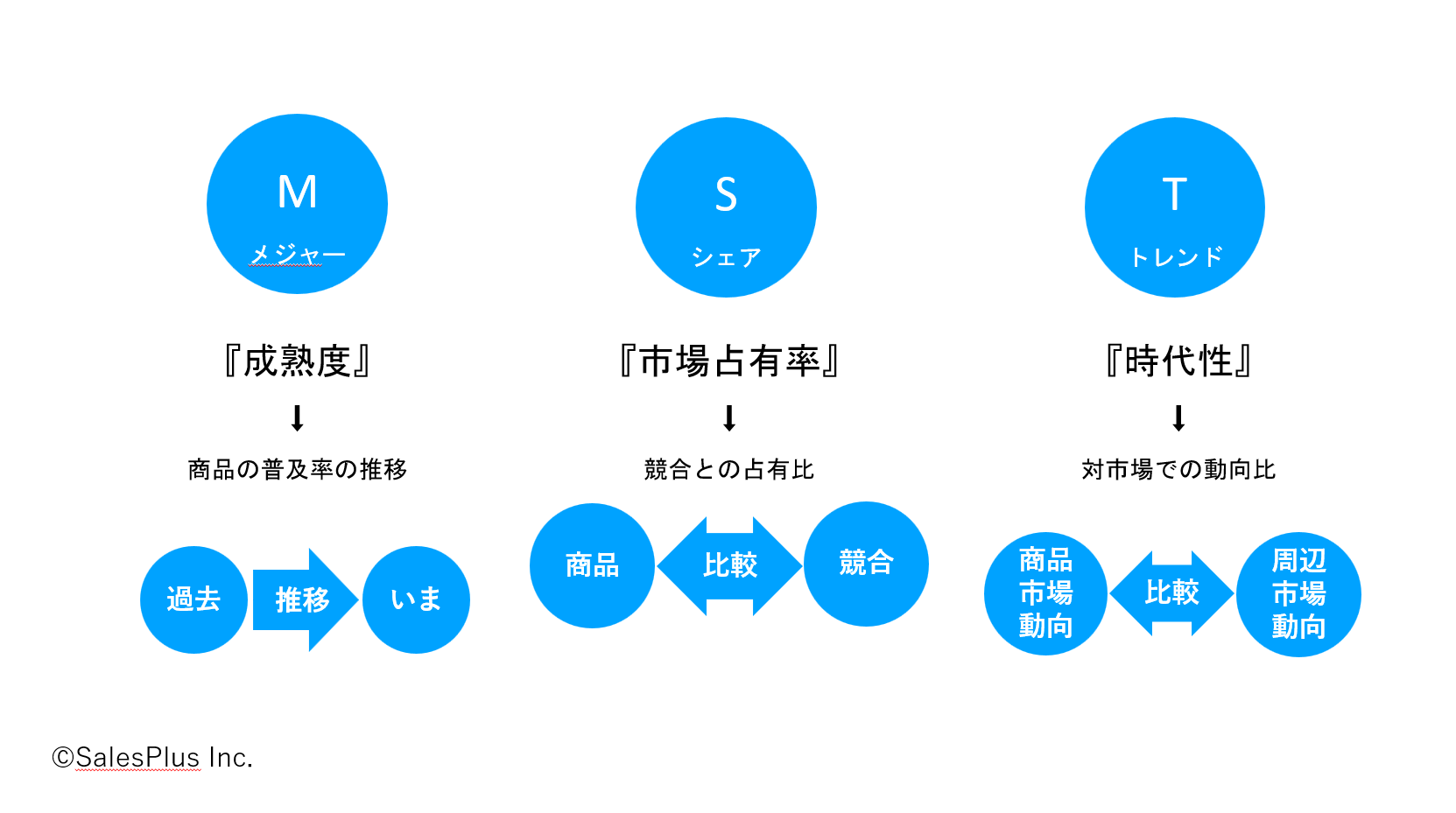

それでは、この環境を前提に、いよいよ、MST分析の各要素、M(メジャー)S(シェア)T(トレンド)の話に入ります。

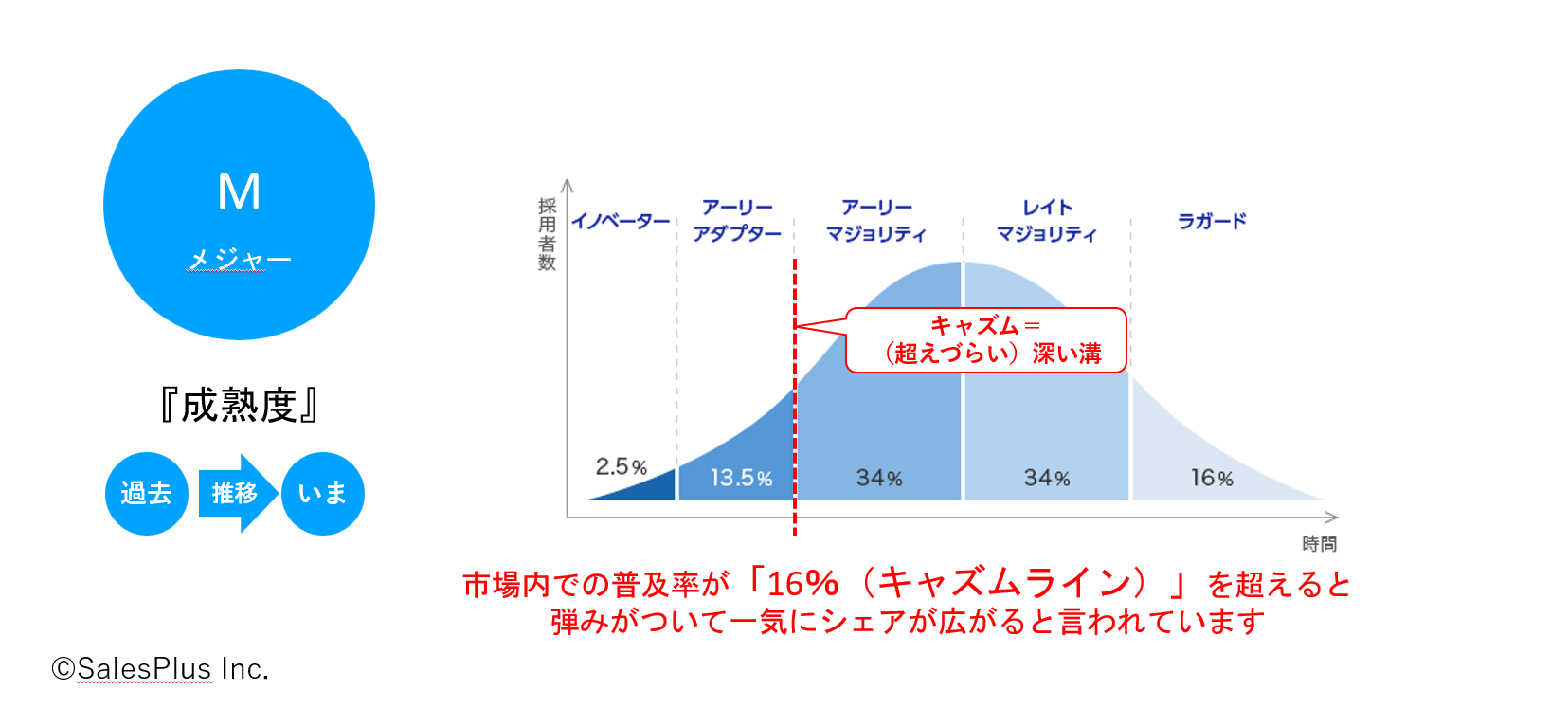

「メジャー」というのは「成熟度」で、市場内の商品の普及率をいいます。

「シェア」というのは「市場の占有率」、市場内での競合との占有比を見ます。

「トレンド」というのが少しわかりづらいのですが、これは「時代性」と訳しているように、対市場での「動向比」で、商品だけではなく、隣接した市場と比べたり、市場自体がアップトレンドなのかダウントレンドなのかという、勢いを見ます。

まずはメジャーの説明からします。

メジャーは成熟度なので、商品普及率の推移、すなわち「時間軸」の視点が入ります。

どんな商品であっても、商品が発売されてからは、市場の中で生き残っていくか、消えていくかのどちらかです。よって、発売されてから今までの期間、すなわち時間軸における普及率の推移を見ます。

ここで注意したいのは、時間軸で見る「成熟度」ですから、単純な「認知」とは別だということです。

これがメジャーの考え方。

2つ目のシェアに関しては、時間軸は関係ありません。

今現在の競合との占有率を比較します。今だけ、の話です。

最後のトレンドというのは、対市場での動向比を見ますので、時間軸も入ります。

商品市場の中での動向と、隣接周辺市場との動向を比較しながら、今、アップトレンドなのかダウントレンドなのかをみていきます。

シェアとトレンドについては、次回、もう少し詳しく説明します。

まずはメジャーから。

メジャーに関しては、「イノベーター理論(=キャズム理論)」で見ます。

その商品が置かれている市場の中で、16%の普及率がキャズムというラインなのですが、これが16%を超えると弾みがついて一気に市場全体に広がる、超えなければ終売して消える可能性がある、という理屈です。

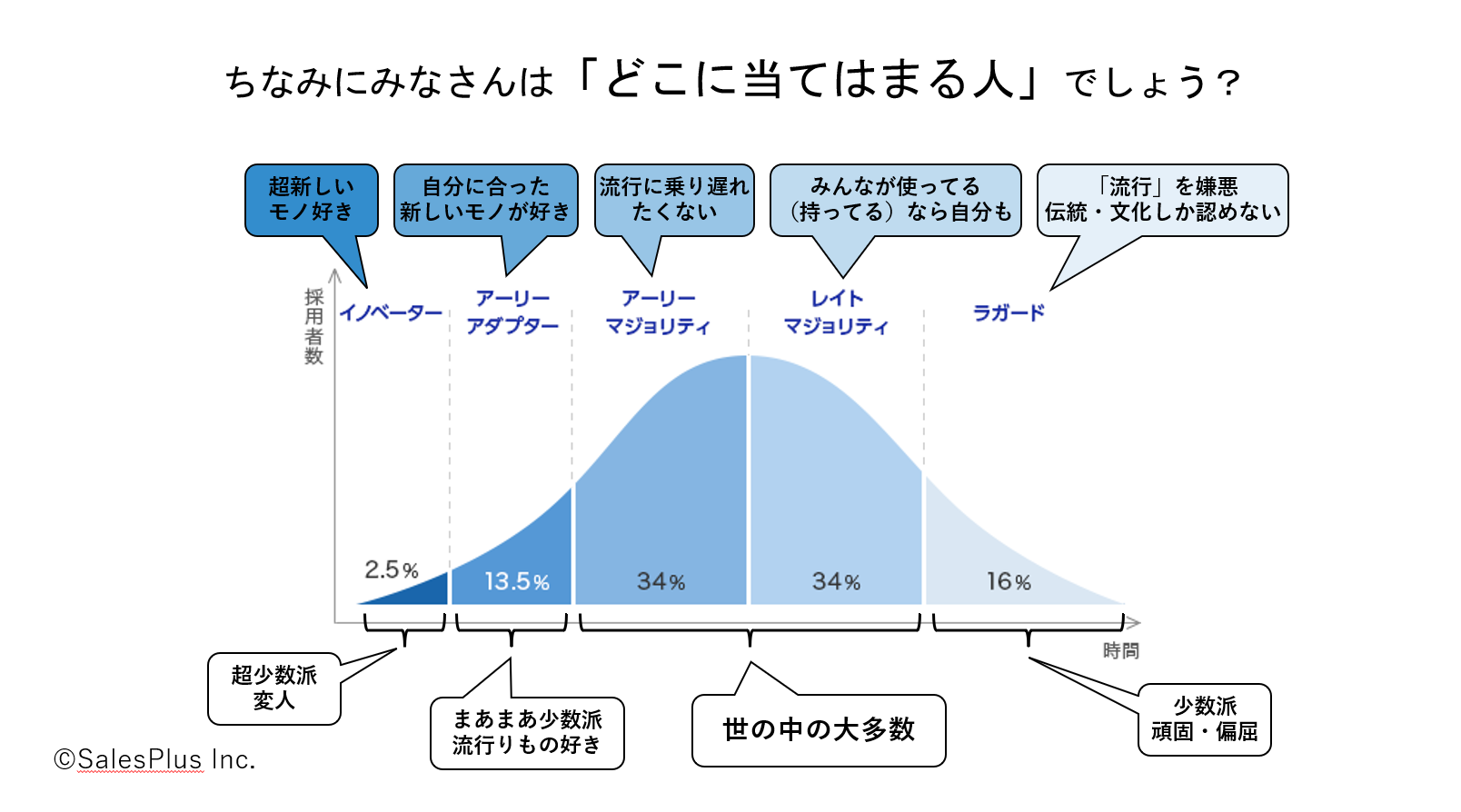

ちなみに皆さんはイノベーター理論の中の「どこに当てはまる人」でしょう? 生活者として、です。ご自身でちょっと考えてみてください。

一番左の「イノベーター」は超少数派の新しいモノ好きな人たち。

何か奇抜な新商品が出たときに、世の中の多くが「なんじゃそりゃ」という感じでも、速攻で飛びつくような人で、全体の2.5%くらいしかいません。

次に、「アーリーアダプター」というのが、少数派ですが「流行りもの」が好きな人です。

そして、キャズムを超えると「アーリーマジョリティ」になるのですが、この「アーリーマジョリティ」と、その先の「レイトマジョリティ」は「みんなが持っている・使っているなら自分も買っていいかな」という人たちです。追従型とも言えるし、慎重派とも言えます。

合わせて64%います。つまり、世の中の過半の人たちです。

そして、一番右にいるのが「ラガード」。

どちらかというと流行を嫌悪している、伝統・文化しか認めないという頑固な人たちです。

さて、皆さんはどこに当てはまりますか?

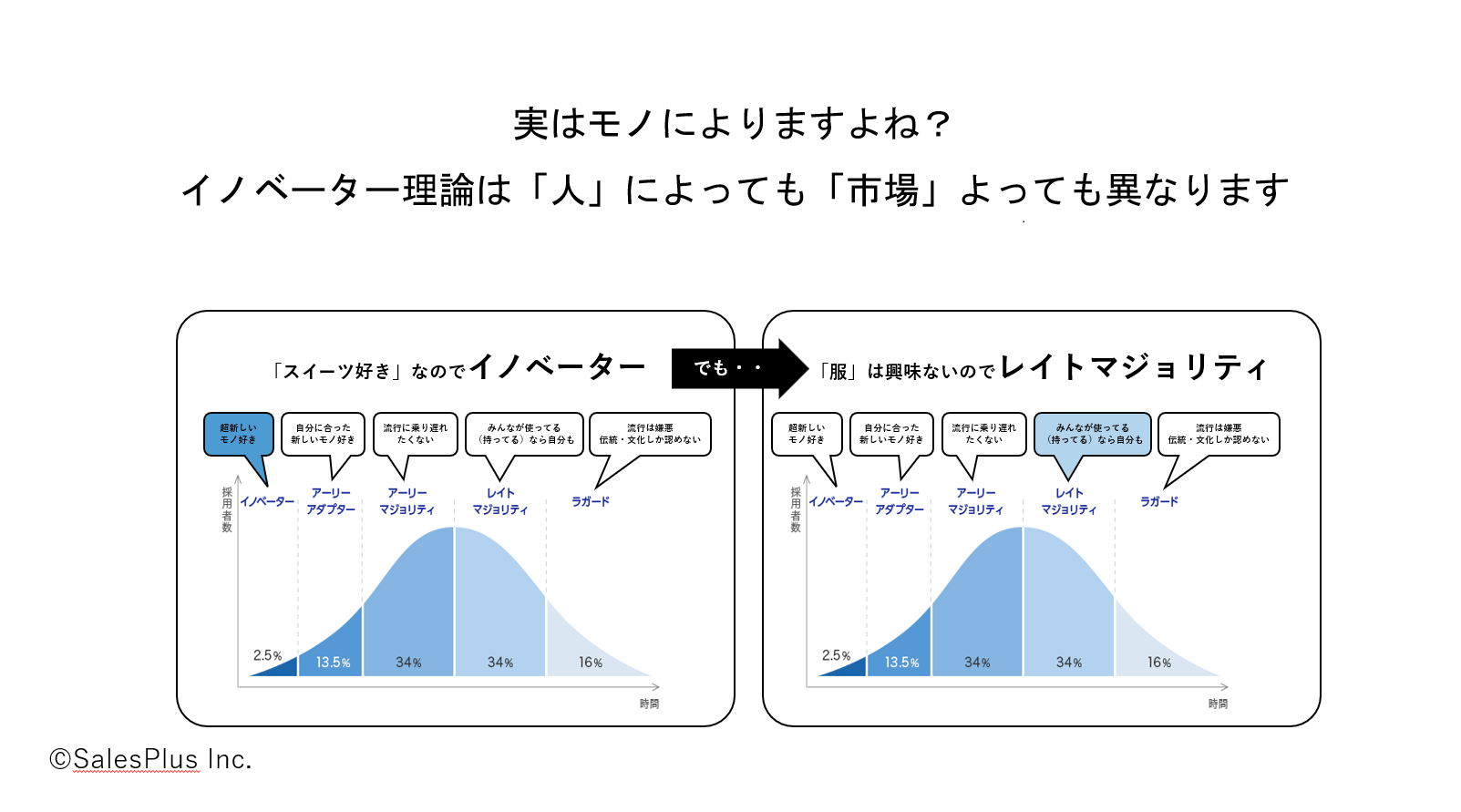

実は「自分が選ぼうとするモノやサービス」によって変わりますよね。

大体のモノやサービスに対して、自分はアーリーマジョリティ、レイトマジョリティだ、ということはあるかもしれませんが、選ぶ対象によって違ってくると思います。

「私はスイーツが大好き!食べ比べが趣味です!」という人は、コンビニで新しいものが出たら試さずにはいられませんよね。つまりイノベーターです。しかし、その同じ人が「洋服やファッションはまったく興味ない、服なんか着られればいいんです」だと、ラガードになります。こんなことが同一人物でも起こります。

つまり、イノベーター理論は、「人」によっても「市場」によっても違ってくるということです。

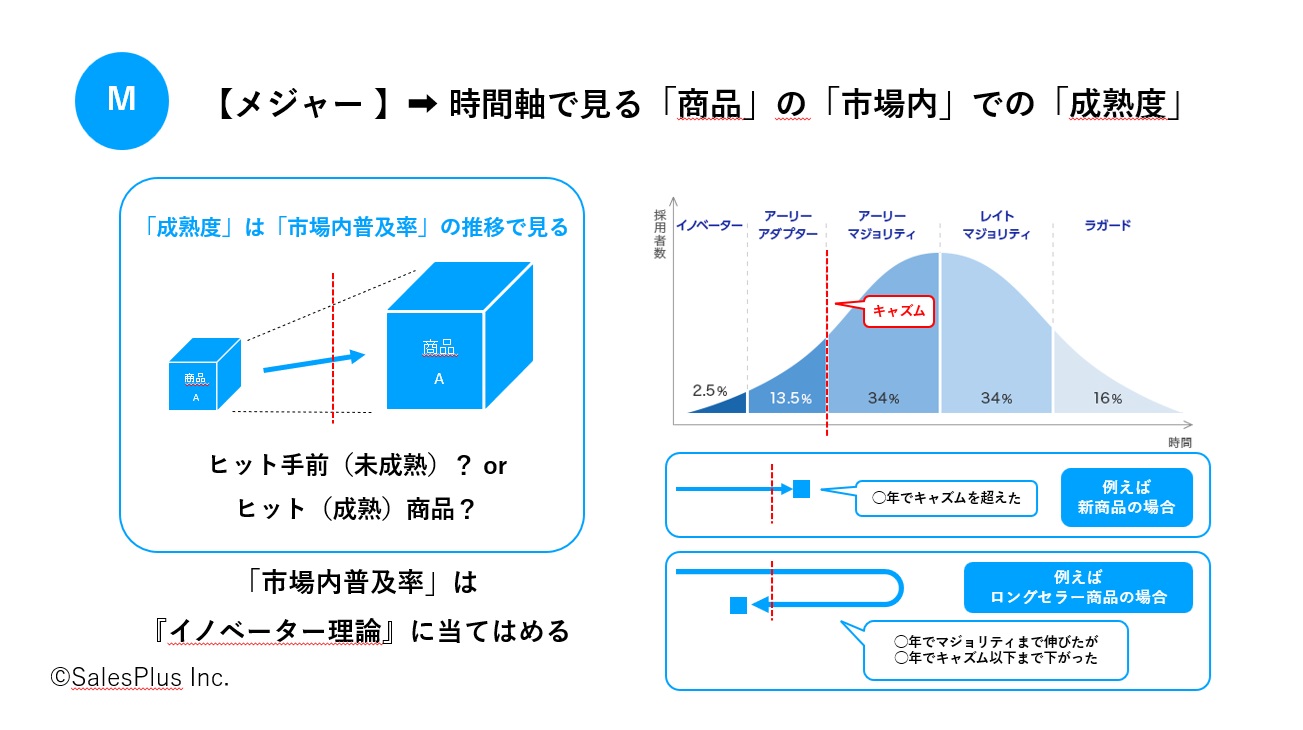

その上で、商品を見ていきます。

私たちが広告する商品をキャズムに当てはめて、市場内でどれだけ普及しているか。

まずはシンプルに、キャズムを超えているか超えていないかを見ていきます。

キャズムを超えていない場合は、ヒット手前ということになります。

キャズムを超えれば、基本的にはヒット商品です。市場で20%くらいのシェアを持っているとメジャー商品ということになります。

新商品がある期間を経て、キャズムを超える、というのがシンプルなパターンであり、理想型です。

ですが、例えばロングセラーの定番商品で、一度は大きく超えたが、だんだん忘れられて過去の商品となり、後退してキャズムの手前に戻る、というパターンもあります。

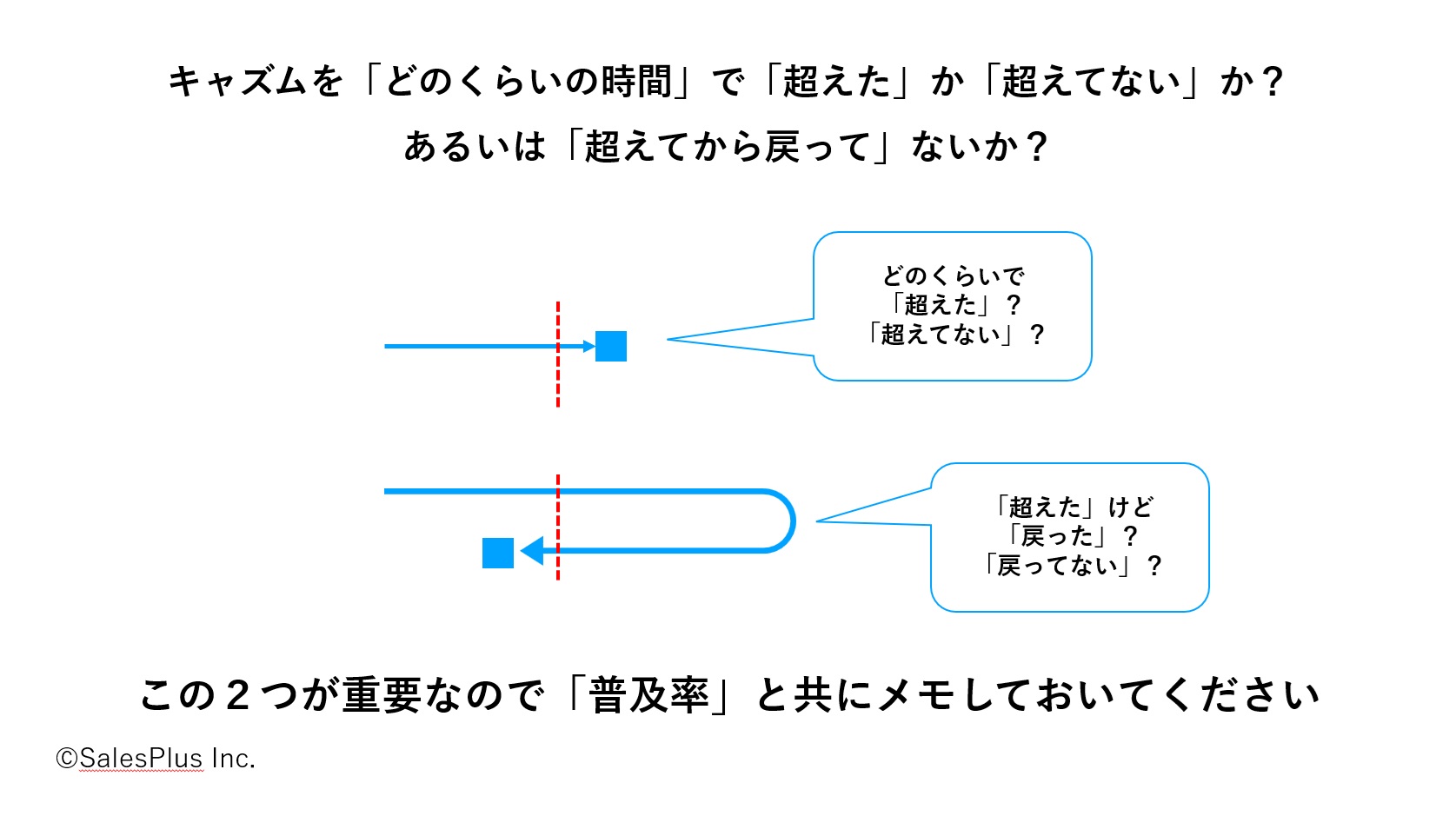

つまり、キャズムをどのくらいの時間をかけて超えたのか、まだ超えていないのか、超えてから戻っているのかいないのか、という視点が重要です。

ここで補足です。

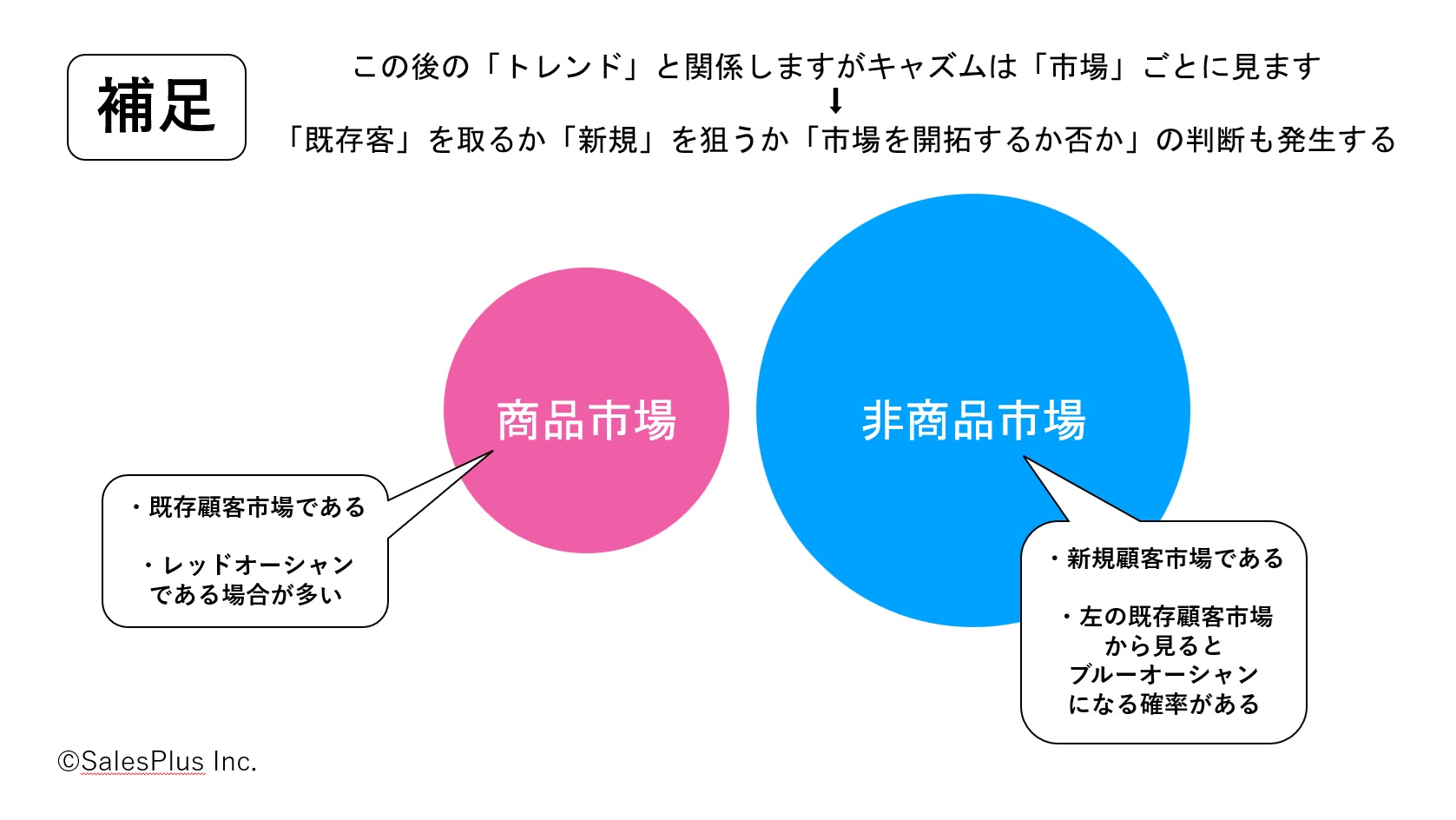

この後の、トレンドとも関係しますが、キャズムは市場ごとに見ます。

ビールであれば、ビール市場しか見ません。その場合、アルコールを飲まない人は、「非商品市場」の人になります。

一方、その商品市場は「既存顧客市場」ということになります。

新規顧客は、あまりここにはいないと思った方がよく、大抵の場合、昔からある大きな市場には既存の顕在顧客を奪い合う競合社も多く、レッドオーシャンである可能性が高いです。

一方で、商品市場以外の非商品市場には、商品市場にとっての新規顧客が潜んでいる、という見方もできます。

もう少し詳しくいうと、アルコールを飲まない人がアルコールを飲む可能性は低いので、ノンアル市場がアルコール市場の新規顧客市場にはなりにくいですが、例えば、サプリメント市場の場合だと、日本人はまだ3割程度しかサプリメントを飲んでいないため、7割が非商品市場、つまり新規顧客市場という見方ができます。つまり潜在顧客のポテンシャル市場、ブルーオーシャンという見方ができます。

このように広告で扱う商品によっては、隣の市場をどう見るかは、非常に重要になってきます。

以上が「M(メジャー)」の見方です。次のコラムでは、MST分析の「S(シェア)」を解説します。